Die Grenzen der Gesundheitsreformen: Kann sich das Parlament zu griffigen Sparmassnahmen durchringen?

Seit bald zwei Jahren befassen sich Gesundheitspolitiker vor allem mit der Bewältigung der Corona-Pandemie. Angeschobene Reformen traten in den Hintergrund, wurden aber nicht vertagt. Im Sommer hat das Parlament ein erstes Bündel an Massnahmen verabschiedet, ein weiteres ist unterwegs.

Heute startet die Diskussion über weitere Massnahmen, welche die Kosten im Gesundheitswesen dämpfen sollen. Dass diese eine zunehmende Belastung für die Bevölkerung darstellen, bestreitet niemand. Die Frage ist nur, wie sich die Situation nachhaltig verbessern lässt.

Der Bundesrat wollte dies vor fünf Jahren genau wissen. Er hat eine Expertengruppe beauftragt, Ideen zu entwerfen, wie die Schweiz im Gesundheitswesen Kosten sparen kann. Das Resultat: Die Effizienz liesse sich um bis zu 20 Prozent steigern, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen.

Erste Bilanz: Das Wesentliche rausgekippt

Aus den 38 mitgelieferten Massnahmen schnürte der Bundesrat zwei Pakete. Das erste schnürte das Parlament sofort wieder auf und nahm die wenig umstrittenen Teile heraus. Erste Massnahmen zu den Tarifen wurden verabschiedet. Über den zweiten Teil des Pakets streitet das Parlament noch immer. Von den Vorschlägen des Bundesrats hat sich das Parlament weit entfernt, als es die Senkung der Generikapreise aus dem Paket strich. Auch der alternative Weg, über Direktimporte aus dem Ausland die Generikapreise zu senken, hat der Ständerat abgeblockt. Die Gesundheitspolitikerinnen diskutieren nun noch darüber, ob Parallelimporte etwas erleichtert werden sollen. Auch die Verpflichtung der Tarifpartner, die Kosten besser zu steuern, lehnte eine Mehrheit ab. Allerdings könnte die Idee nochmals aufgewärmt werden.

Die Prognose: Auch der zweite Teil wird zerpflückt

Ab heute nimmt sich die Gesundheitskommission das zweite Paket des Bundesrats vor, und damit das gemäss Experten wichtigste Element: Zielvorgaben beim Kostenwachstum. Bereits zeichnet sich ab, dass auch für dieses Anliegen kaum Mehrheiten vorhanden sind. Die Leistungserbringer, allen voran Ärzte und Spitäler wehren sich vehement dagegen. Doch auch die Parteien lassen sich von der Idee kaum begeistern. Zwar schlägt der Bundesrat die Zielvorgaben als Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte vor. Sie hat darum ein Interesse, eine gute Lösung zu finden. SVP und FDP lehnen die Idee aber ab.

Fehlt das Gespür für die Nöte der Bevölkerung?

«Wir negieren nicht, dass es ein Kostenproblem im Gesundheitswesen gibt», sagt FDP-Nationalrätin Regine Sauter. Aber das Mittel der Kostenbremse sei untauglich und der Gegenvorschlag des Bundesrates eine «Verschlimmbesserung». SVP-Nationalrat Thomas de Courten bekräftigt: «Das Parlament hat sich der Kostenproblematik angenommen.» Mit den bereits beschlossenen Massnahmen liessen sich immerhin 270 Millionen Franken pro Jahr sparen.

Sauter plädiert für «liberale Massnahmen» und meint damit Förderung der integrierten Versorgung oder wissenschaftsbasierte Kriterien für medizinische Leistungen. Den Ansatz unterstützt Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel. Auch die SP könnte Hand zu einem Gegenvorschlag bieten, will aber noch weiter abklären, wie sich die Grundversorgung stärken lässt. «Wir wollen bei den Kosten genauer hinschauen und mehr Transparenz schaffen», sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. In der Pflicht sieht sie allerdings die anderen:

«Der Bundesrat kann an Sparmassnahmen vorschlagen, was er will, die Bürgerlichen lehnen sie ab.»

Das sei unglaubwürdig.

Ob das Kalkül aufgeht? Kann sich das Parlament nicht zu griffigen Sparmassnahmen durchringen, bleibt am Ende die SP-Prämieninitiative, welche die Haushalte über Steuergelder entlasten will.

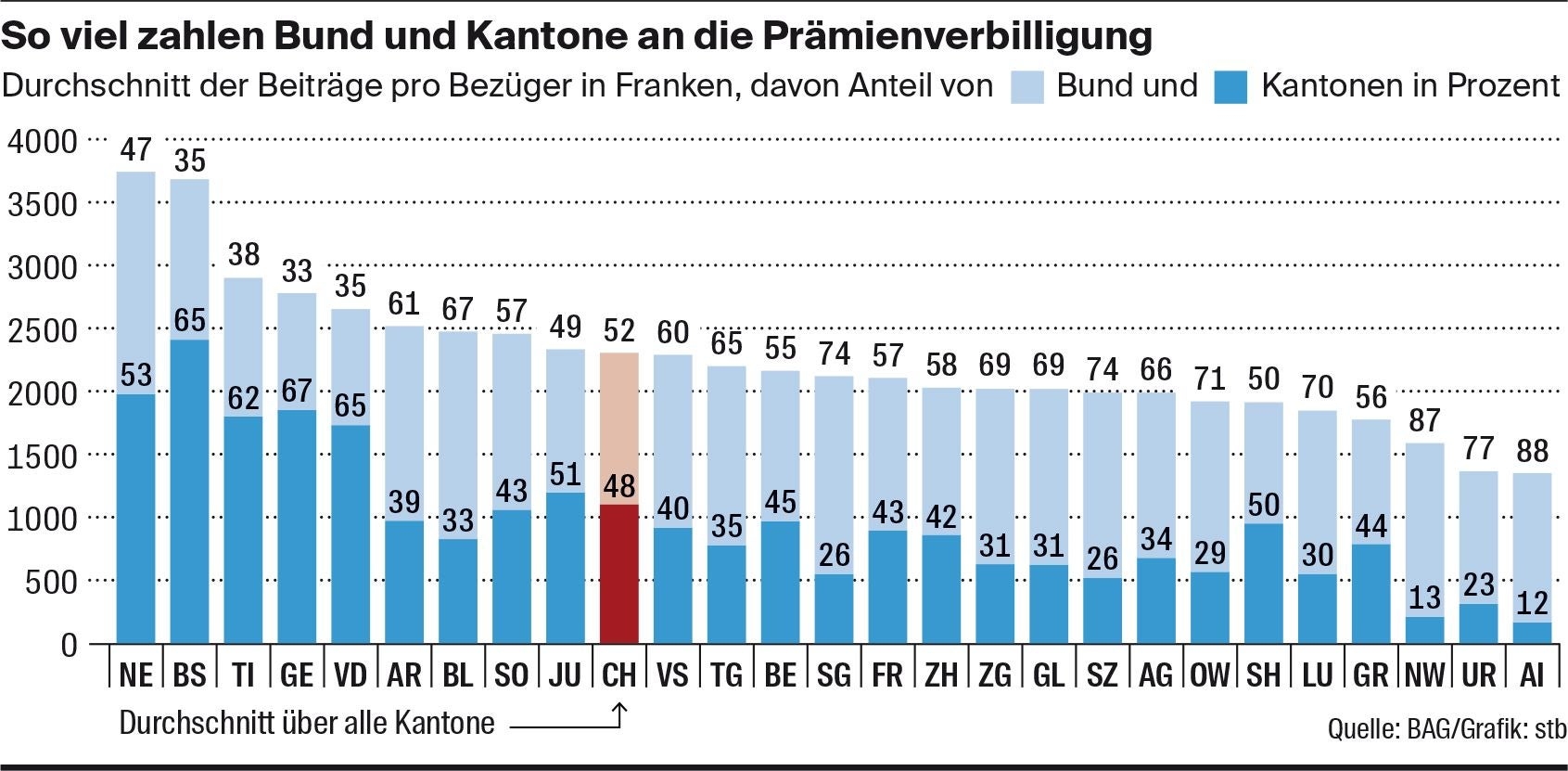

5465 Millionen Franken zahlten Bund und Kantone 2020 an Prämienverbilligungen aus. Von der Unterstützung profitieren 2,3 Millionen Bezügerinnen und Bezüger. Das bedeutet: Mehr als jede vierte Person in der Schweiz bezog 2020 Prämienverbilligungen. Zwar sind es rund 500 Personen weniger als im Vorjahr. Doch die Menge an Geld, die jedes Jahr verteilt wird, wächst. 1996 gaben Bund und Kantone noch 1,5 Milliarden Franken aus, heute sind es fast 5,5. Und auch die durchschnittliche Höhe des Betrags lag mit 2304 Franken pro Person auf dem bisherigen Höchstwert.

Allerdings stiegen die Prämien seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes massiv, im Schnitt über vier Prozent pro Jahr. Sie stiegen vor allem deutlich stärker als die Löhne und die Wirtschaft allgemein. Das führt dazu, dass ein Haushalt mit Kindern unterdessen je nach Kanton mehr als einen Fünftel seines Budgets für Prämien ausgeben muss. Die staatliche Hilfe wurde auch deswegen ausgebaut.

Wie grosszügig der Beitrag ausfällt, hängt vom Wohnort ab. So erhält eine Appenzellerin im Schnitt 1350 Franken, ein Neuenburger durchschnittlich 3741 Franken. Das hängt mit der Höhe der Krankenkassenprämien zusammen. In Kantonen wie Basel-Stadt oder Genf, wo die mittlere Prämie aktuell über 470 Franken pro Monat liegt, helfen die Kantone stärker aus. In Appenzell liegt die mittlere Prämie bei knapp 260 Franken. Da braucht es auch weniger staatliche Unterstützung.

Was sich ebenfalls zeigt: Die Kantone ziehen sich zunehmend aus der Verantwortung zurück und überlassen die Rechnung der Prämienverbilligung dem Bund. Ob das auch in Zukunft so bleiben soll? Die SP-Prämien-Initiative will, dass kein Haushalt über 10 Prozent seines Budgets für Prämien ausgeben muss. Financier wäre der Bund. Der Gegenvorschlag des Bundesrats sieht hingegen die Kantone in der Pflicht. Nun ist es am Parlament, auszumarchen, wer in Zukunft wie viel zahlen soll. (wan)