Knackpunkte zum AKW-Neubau: Das fordert der Aargauer Regierungsrat jetzt vom Bund

Es war ein Paukenschlag: Ende August gab Energieminister Albert Rösti bekannt, dassder Bundesrat das AKW-Neubauverbot kippen will. Auslöser war die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)», die genau dies fordert. Der Bundesrat lehnt sie zwar ab, weil das Verbot im Kernenergiegesetz nicht durch eine Volksinitiative aufgehoben werden könne, lässt aber einen indirekten Gegenvorschlag vorlegen. Die Vernehmlassungsfrist dazu ist vor kurzem abgelaufen.

Der AKW-Kurs des Bundesrats ist ganz nach dem Geschmack der Aargauer FDP. Im Dezember forderte sie mit einem Postulat, der Regierungsrat solle sich in der Vernehmlassung «technologieoffen» äussern, sprich die Streichung des Neubauverbots aus dem Kernenergiegesetz fordern.

Nun liegt die Antwort des Regierungsrats auf den Vorstoss vor. Er beantragt dem Grossen Rat, das Postulat abzuschreiben. Denn: Für jene Vernehmlassung habe er bereits eine Stellungnahme erarbeitet, in der er sich technologieoffen äussert – «ganz im Sinn des eingereichten Postulats», schreibt der Regierungsrat.

Die Technologieoffenheit begründet er nicht etwa mit ideologischen Überlegungen, sondern nennt sie ein wichtiges Mittel zum Zweck, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen: Das sind die Versorgungssicherheit und das Netto-Null-Ziel bis 2050.

Schnellere Genehmigung für AKW-Neubau

Dabei macht der Regierungsrat klar, dass ihm selbst die Hände gebunden sind. Stattdessen sei der Bund «in der starken Pflicht, die strategischen Rahmenbedingungen für die Kernkraft signifikant zu schärfen. Nur so wird eine Planungs- und Investitionssicherheit erreicht.» Das beinhalte beispielsweise folgende Aspekte: Die Kernkraft müsste wieder in Energiestrategie und Energieperspektiven des Bundes aufgenommen werden.

Ebenso müsste der Bund aufzeigen, wie neue Kernkraftwerke finanziert und wirtschaftlich betrieben, wie die Rechtssicherheit sichergestellt und wie der Genehmigungsprozess für Kernkraftwerke straffer realisiert werden könnten. Genau das sind Knackpunkte für den Bau eines neuen AKW in der Schweiz.

Der Regierungsrat will die Kernenergie nicht gegen die erneuerbaren Energien ausspielen. Sie dürfe nicht als Ersatz zu den Erneuerbaren gesehen werden, sondern soll ergänzend und als Ultima Ratio dort eingesetzt werden, wo der Zubau von erneuerbaren Energien nicht ausreiche, um die Ziele des Bundes zu erreichen.

Den Ausbau der erneuerbaren Energien will der Kanton Aargau vorantreiben. Er biete sich als Standort für mehrere Reservekraftwerke an und unterstütze die Steigerung der Energieeffizienz in Privathaushalten und Unternehmen.

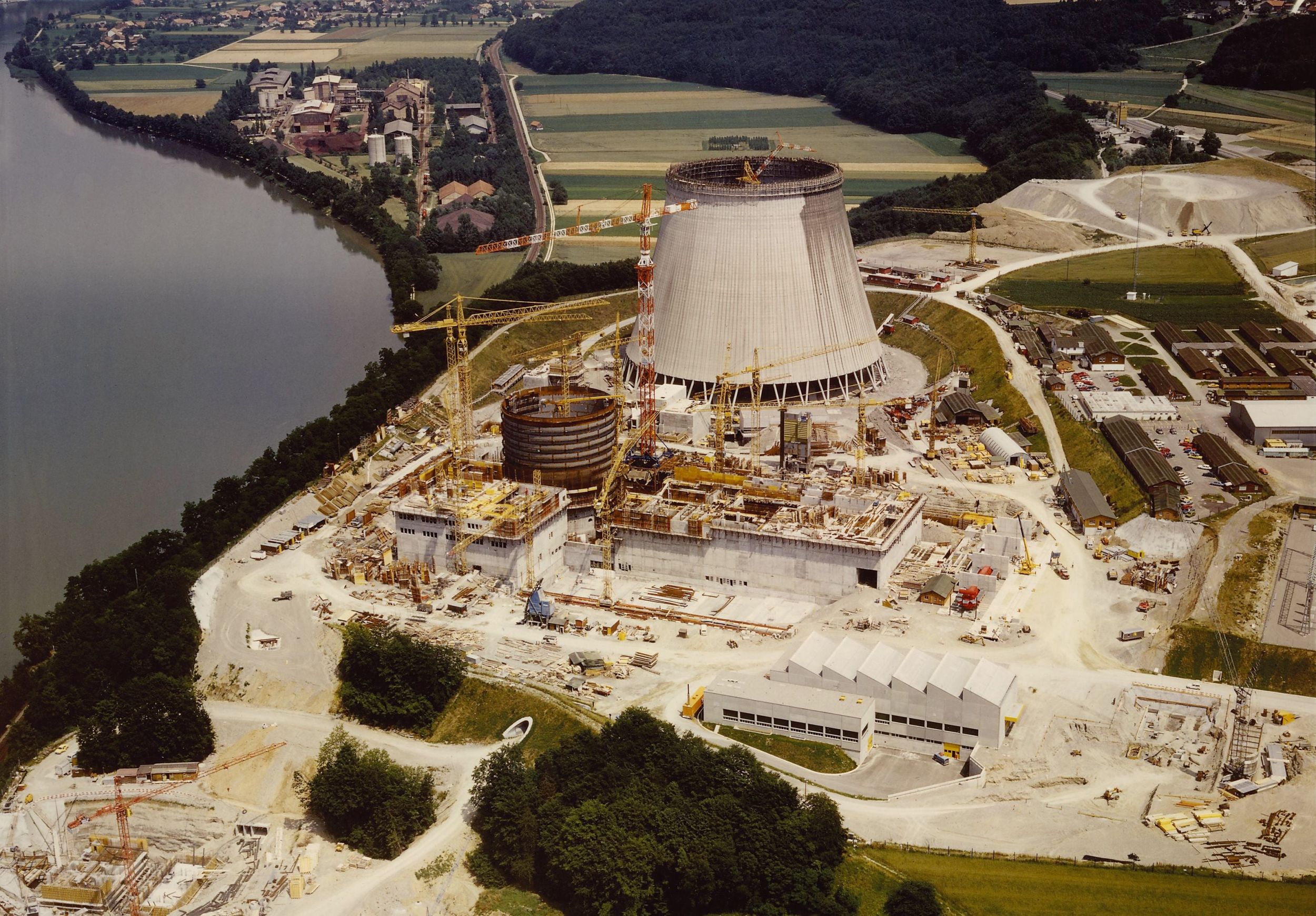

Der Regierungsrat will ausserdem, wie er in derüberarbeiteten Energiestrategieauch ausführt, die Potenziale von Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik auf Infrastrukturbauten und in der Landwirtschaft erheben. Er sei interessiert an Laufzeitverlängerungen für die Kernkraftwerke Leibstadt und Gösgen. Wobei der Bund jene fürs AKW Leibstadt erst kürzlich auf 60 Jahre bis 2045 verlängert hat. Die beiden Beznau-Blöcke sollen bis 2032/33 am Netz bleiben.

Aargauer FDP befürchtet Stromengpass

Auch die Aargauer FDP äussert sich an der Vernehmlassung des Bundes. Sie stimmt dem Bundesrat zu, dass sich die Ausgangslage seit 2017 drastisch verändert und damalige Annahmen zum bis 2050 sinkenden Strombedarf als falsch erwiesen hätten. «Die Schweiz läuft sehenden Auges in einen Stromengpass.» Die Aufhebung des AKW-Neubauverbots wäre ein wichtiges Signal an die Industrie mit Blick auf Investitionen in der Schweiz.

Die Position des Regierungsrats überrascht nicht: Bereits die gültige Aargauer Energiestrategie von 2015 sieht wegen «möglicher technologischer Fortschritte in ferner Zukunft» von einem Verbot der nuklearen Technologie ab. Auch wenn der Fokus seither schon auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Steigerung der Energieeffizienz und der Senkung von CO2-Emissionen liegt.

Mittlerweile hat der Regierungsrat die Energiestrategie überarbeitet unddie öffentliche Anhörung gestartet. Der Grosse Rat dürfte Ende 2025 über sie entscheiden. Es ist vorhersehbar: Die Ratslinke wird den Regierungsrat dafür scharf kritisieren. Die SVP- und FDP-Fraktionen, die über die Mehrheit im Parlament verfügen, werden in diesem Punkt nichts an der Energiestrategie zu bemängeln haben.