«Es geht nicht mehr darum, Opfer vor Leid zu schützen, sondern richtig zu gendern»

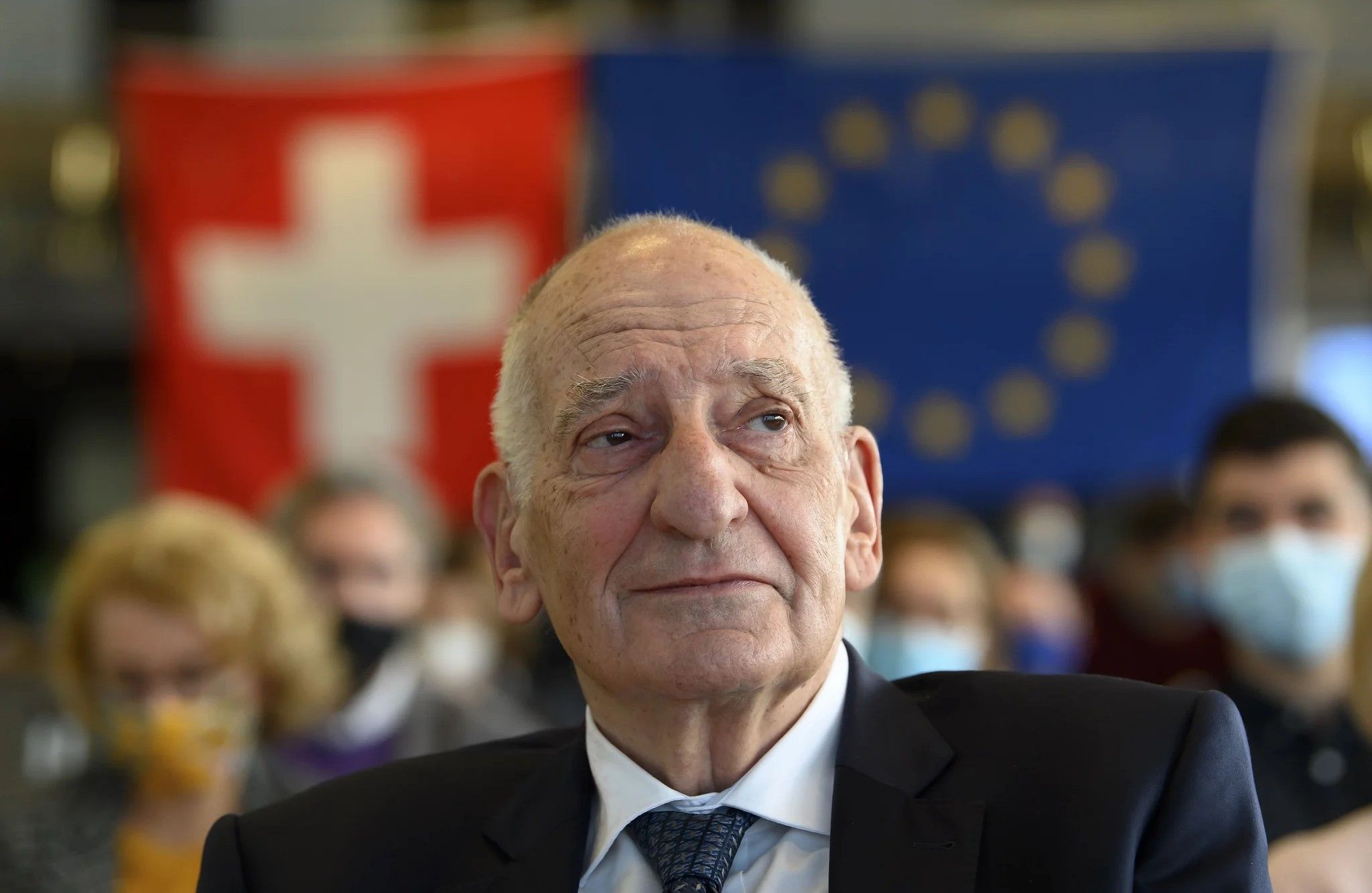

In Ihrem neuen Buch kommt die Wokeness-Bewegung schlecht weg. Was haben Sie eigentlich gegen Wokeness, also gegen mehr Sensibilität für Minderheiten?

Philipp Hübl: Ich vermeide den Begriff, weil er mehrdeutig ist. Im ursprünglichen Sinne bedeutet er: Sensibilisierung für Missstände in der Welt. Dagegen haben die wenigsten Menschen etwas, natürlich auch ich nicht. Nun ist es aber so, dass viele Wokeness-Befürworter unter dem Deckmantel von Solidarität, Minderheitenschutz und Fairness einen Statuskampf austragen. Das ist das, was ich ein Moralspektakel nenne. Es geht nicht mehr darum, echte Probleme zu lösen, sondern darum, sich selbst zu inszenieren.

Wo beobachten Sie dieses Moralspektakel?

Es gibt in allen politischen Lagern übertriebene Formen moralischer und politischer Selbstdarstellung. Doch im linken Lager ist es ausgeprägter. Ein typisches Beispiel sieht so aus: Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch spricht in einem Interview versehentlich von «colored actors» statt «actors of color». Obwohl sich diese Begriffe nur geringfügig unterscheiden und Cumberbatch sich für die Rechte schwarzer Schauspieler einsetzt, gerät er in einen Shitstorm. Hier sieht man, dass es nicht mehr um die Verbesserung der Welt geht.

Ist die Gendersprache auch bloss Moralspektakel?

Ich würde sagen, sie hat definitiv einen Darstellungsaspekt. Die Gendersprache ist viel eher ein Zeichen der Gruppenzugehörigkeit als ein Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Das erklärt auch, warum Rechtspopulisten so vehement gegen die Gendersprache vorgehen – sie sehen sie als Symbol für die moralische Elite, gegen die sie sich abgrenzen wollen.

Da würden viele widersprechen: Um die Welt zu verbessern, muss man zuerst die richtige Sprache schaffen, lautet ein Argument.

Es gibt keine Belege dafür, dass sich durch die Veränderung der Sprache mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern einstellt. Die Grundannahme, das generische Maskulinum sei in der deutschen Sprache ausschliessend, stimmt empirisch und sprachphilosophisch nicht. Viele der Studien, die als Beleg angeführt werden, sind nicht repräsentativ und auch sonst methodisch fragwürdig. Dass Befürworter daran festhalten, zeigt, dass es sich bei der Gendersprache um ein Gruppenzugehörigkeitsmerkmal handelt von hochgebildeten, wohlhabenden Menschen. Sie haben mehrheitlich einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund und arbeiten oft in der Kreativbranche.

Warum ist die Gendersprache gerade in dieser Gruppe so verbreitet?

Geisteswissenschafter setzen sich stark mit Sprache auseinander und neigen dazu, diese zu überbewerten. Hinzu kommt ein gewisser Konkurrenzkampf mit den Naturwissenschaftern, die mehr verdienen, aber in denselben Kreisen verkehren. Das ist ein Grund, warum Geisteswissenschafter versuchen, durch moralische Themen und sprachliche Korrektheit Einfluss zu gewinnen. Die Gendersprache und die moralische Überlegenheit, die sie ausdrückt, werden so zu einem Statussymbol.

Die Moral hat das Zusammenleben der Menschen seit Jahrtausenden geprägt, warum hat sie sich gerade jetzt zu einem Statussymbol entwickelt?

Meine Vermutung ist, dass der grosse Wandel zwischen 2010 und 2012 stattgefunden hat, als die sozialen Netzwerke wie YouTube, Facebook und Twitter die «Like» und «Share»-Buttons eingeführt haben. Plötzlich konnten Äusserungen, Videos und Bilder von allen kommentiert und geteilt werden. Das bedeutete, dass man sein Reputationsmanagement komplett umstellen musste. Seither muss man zeigen, dass man auf der «richtigen Seite» steht, und daher eindeutige Signale senden.

Können Sie Ihre Vermutung empirisch untermauern?

Seit etwa 2012 sind Begriffe der sozialen Gerechtigkeit, wie «Rassismus», «Antisemitismus» oder «Homophobie», in der Frequenz stark gestiegen, sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft. Auch neue Begriffe wie «Intersektionalität» oder «white privilege» tauchen immer häufiger auf. Diese Begriffe werden aber nicht nur verwendet, weil die Menschen sensibler für Missstände geworden sind, sondern weil sie sich für Statuskämpfe im Alltag eignen. Man kann sie leicht nutzen, um sich selbst moralisch zu positionieren und von anderen abzugrenzen.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass diese Art der moralischen Überheblichkeit auf einer Fürsorgekultur beruht. Wie meinen Sie das ?

Das Profil der progressiven Bewegungen war immer geprägt von Autonomie, Freiheit, Solidarität, also Mitgefühl mit den Schwachen. In der linken Bewegung war gerade Fürsorge für Diskriminierte und Unterdrückte stets ein zentrales Anliegen. Man kann beobachten, dass Fürsorge als moralisches Prinzip in bestimmten Gruppen einen besonders hohen Stellenwert eingenommen hat. Dabei geht es aber nicht nur darum, die Opfer vor Leid zu schützen – ein Anliegen, das tief in den Menschenrechten verwurzelt ist –, sondern auch darum, sich moralisch zu positionieren.

Was ist daran so problematisch?

Gruppen, die als Opfer gelten – sei es aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts – werden überproportional aufgewertet. Das führt schnell dazu, dass man von einer statistischen Tatsache, etwa jener, dass Menschen mit ausländischen Namen es schwerer haben, eine Wohnung zu finden, zu einer Art essenzialistischen Annahme übergeht. Plötzlich wird jeder, der einen «fremd klingenden» Namen hat, automatisch als benachteiligt angesehen. Diese Verallgemeinerungen führen dazu, dass man anderen manchmal das Recht abspricht, bestimmte Themen zu diskutieren, weil sie angeblich nicht «die richtige Hautfarbe» oder das «richtige Geschlecht» haben.

Wir haben es also mit einer Abkehr vom Universalismus zu tun. Diese wurde philosophisch von postmodernen Denkern wie Michel Foucault und Richard Rorty angestossen. Man hatte das Gefühl, dass in einer multiperspektivischen, pluralistischen Gesellschaft keine absolute Wahrheit mehr existiert, sondern alles eine Frage der Perspektive ist. Ist die Postmoderne die Geburtshelferin der «Wokeness»-Bewegung?

Meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen, einschliesslich der Studenten, die theoretischen Grundlagen gar nicht kennen. Wenn ich sie frage, was sie mit Begriffen wie «Intersektionalität» und «Mikroaggressionen» oder Aussagen wie «es gibt keine Wahrheit» meinen, können sie das oft nicht festmachen. Deshalb wäre ich auch vorsichtig, die Postmoderne für alles verantwortlich zu machen.

Ideen, sind sie einmal in der Welt, verbreiten sich oft anders als gedacht und finden auf Umwegen in die Köpfe der Menschen.

Auf jeden Fall gibt es einen zentralen Unterschied: Die Postmoderne, so irrig sie gewesen ist, stellte die grossen Begriffe wie «Vernunft», «Realität» und «Gerechtigkeit» infrage. Die Angst vor der Vereindeutigung war ein zentrales Thema. Die Identitätspolitik, die wir heute an Universitäten sehen, ist jedoch nicht mehr in dieser Weise kritisch, sondern blendet alle inneren Widersprüche aus. Sie teilt die Welt holzschnittartig in Gut und Böse ein: in «Unterdrücker» und «Unterdrückte».

Fördert die Wokeness der Linken den Rechtspopulismus?

Es ist schwer, das kausal nachzuweisen, aber es ist offensichtlich, dass es eine Art «Empörungspingpong» zwischen den extremen Gruppen gibt, vor allem in den sozialen Medien. Auf der linken Seite werden oft utopische oder absurde Forderungen gestellt, und die Rechten nutzen das, um sich darüber aufzuregen. Viele Rechtspopulisten haben keine eigenständige Politik, sondern definieren sich durch die Ablehnung dessen, was die Progressiven tun. Auf beiden Aussenposten wird übertrieben, und die Medien berichten darüber, wie schlimm die jeweils andere Seite ist. So befeuern sie sich gegenseitig.

In den USA unterstützt Elon Musk die Wahl von Donald Trump, weil er das «Woke-Mind-Virus» ausrotten will, das er in der demokratischen Partei verordnet. Wird diese Art von Moralspektakel zu einer Hypothek für die Demokraten?

Unter den gebildeten Wählerinnen und Wählern, die in den Städten leben, gibt es einen kleinen Teil, der die Ideen, die mit «Wokeness» assoziiert werden, besonders wichtig findet. Die Gefahr besteht darin, dass die ganze Partei als Vertreterin dieser Randthemen wahrgenommen wird. Das ist problematisch, denn solche extremen Forderungen stammen eher vom äusseren hochgebildeten Rand der Partei.

Die grosse Mehrheit der Menschen betreibt kein Moralspektakel. Warum können wir es nicht einfach ignorieren?

Das Phänomen ist in einflussreichen Bereichen wie der Kultur, den Medien und der akademischen Welt weit verbreitet. Es hat reale und negative Folgen. Zum einen führt es dazu, dass Menschen sich nicht mehr an öffentlichen Diskussionen beteiligen, weil sie befürchten, angegriffen zu werden, wenn sie etwas unvorsichtig formulieren. In einer idealen Demokratie sollte aber jeder eine Stimme haben, nicht nur die, die laut oder extrem sind.

Die Polparteien erlangen so zu viel Macht?

Ja, und das führt dazu, dass es eine starke Verlockung zur Symbolpolitik gibt – man setzt auf einfache, symbolische Handlungen, statt die eigentlichen Probleme zu lösen. Wir leben in einer Zeit, in der es oft mehr um den moralischen Anschein geht als um die konkrete Verbesserung der Situation. Und das ist eine Herausforderung, die wir überwinden müssen, wenn wir zu einer konstruktiven und offenen Debatte zurückfinden wollen.

Was können wir gegen das Moralspektakel tun?

Es ist wichtig, den Versuchungen der Identitätspolitik rechts und links zu widerstehen, insbesondere der Abgrenzung immer kleinerer Gruppen untereinander. Stattdessen sollten wir uns stärker darauf konzentrieren, die Menschenrechte besser umzusetzen und das Gemeinsame hervorzuheben. Wir sollten gegen Diskriminierung kämpfen, ohne zu behaupten, dass die Erfahrungen einer bestimmten Gruppe so einzigartig sind, dass sie von niemand anderem nachvollzogen oder beschrieben werden können, wenn man nicht selbst dazu gehört.

Sie haben den Einfluss der sozialen Medien hervorgehoben. Sollten wir auch etwas gegen die sozialen Medien unternehmen oder die Algorithmen überarbeiten?

Es gibt Studien, die zeigen, dass moralisch-emotionale Ausdrücke wie «Schande» oder «Kampf» eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, geteilt zu werden. Das verstärkt sicherlich einige Dynamiken. Aber meiner Ansicht nach sind die Algorithmen nicht das Hauptproblem. Selbst wenn Algorithmen völlig neutral wären und niemanden bevorzugten, der besonders empört ist, bliebe immer noch die Verlockung, sich moralisch darzustellen und eigene niedere Motive wie Geltungsdrang oder Narzissmus hinter der Moral zu verstecken.

Es gibt also keine einfache technische Lösung für das Problem?

Nein, wir müssen als Einzelpersonen konsequenter damit umgehen und es ansprechen, wenn jemand ein Moralspektakel inszeniert. Wenn jemand ohne Argumente andere angreift, sollten wir klarmachen, dass es nicht um das eigentliche Problem geht, sondern um Effekthascherei oder das Blossstellen einer Person. Für die Zukunft der digitalen Öffentlichkeit gilt: weniger Spektakel und mehr moralische Bescheidenheit.