Gaunerzinken auf Schloss Lenzburg: Monogramm und Diebesbann

Es ist eine Augenweide, das Schloss Lenzburg. Zumindest aus der heutigen Perspektive als Besucher oder Besucherin. Wer hingegen früher im Gefängnis hinter den dicken Mauern einsass, dem dürfte das ziemlich egal gewesen sein. Beziehungsweise: Man wünschte sich raus.

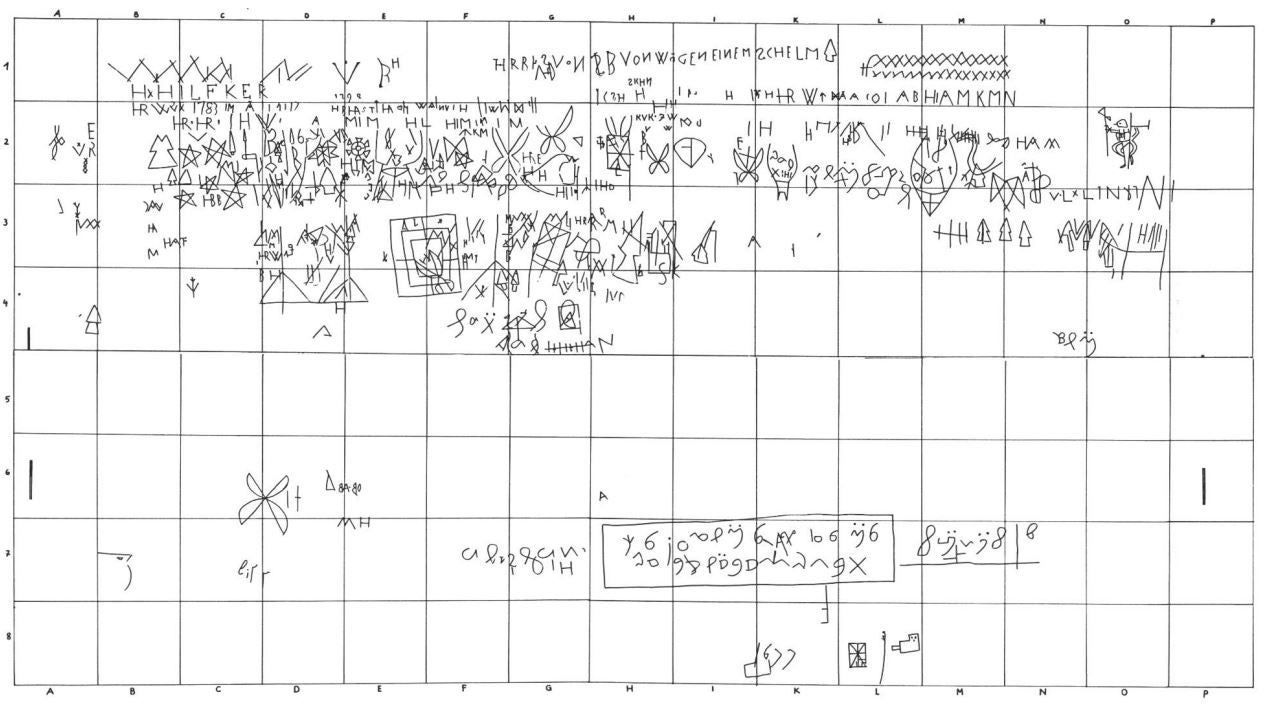

Wie sich die Gefangenen – unter anderem – die Zeit vertrieben, das ist in den Lenzburger Neujahrsblättern 1994 nachzulesen. Darin hat Schrift- und Schreibanalytikerin Marianne Handschin-Simon einen Artikel unter dem Titel «Gefängnis Schloss Lenzburg: Zeichen und Zinken» veröffentlicht. Unter Gaunerzinken versteht man geheime Codes, die Kriminelle auf Wände oder Türen ritzten und sich so Botschaften zukommen liessen. Der Mythos, dass Einbrecher sich heute noch mit solch geheimen Codes auf Briefkästen verständigen, hält sich hartnäckig.

Aus Langeweile – und um «das ‹Revier› zu markieren»

Handschin-Simon beschreibt, wie Schloss Lenzburg von 1444 bis 1798 Sitz eines bernischen Landvogtes war, der Polizei- und Gerichtsbefugnisse inne hatte. In dieser Zeit waren in verschiedenen Bauten Gefängniszellen untergebracht. «Ein schriftliches Zeugnis von damals hat jedoch alle Veränderungen überlebt, die das Schloss Lenzburg erfahren hat», schreibt die Autorin. Und zwar Einkerbungen, welche die Gefangenen an einer Tür und einer Wand hinterlassen haben.

Bild: Lenzburger Neujahrsblätter 1994

Ein Teil der Kritzeleien dürfte aus purer Langeweile entstanden sein, spekuliert die Autorin. Aber auch aus dem Bedürfnis heraus, wortwörtlich ein Zeichen zu hinterlassen, «ein ‹Revier ›zu markieren», wie es in den Neujahrsblättern heisst.

Indes: «Ich musste mich darauf beschränken, das Thema Gaunertum und Zeichen von allen Seiten her zu beleuchten und die Einkerbungen und Kritzeleien in der Gefängniszelle der Lenzburg nach ihrer Form zu ordnen, ohne dass es mir gelang, Aufschluss über die Insassen des damaligen Gefängnisses (1650 bis ca. 1800) zu erhalten», schreibt die Expertin. Ihr damaliger Wissensstand ist der heutige: Über die Zinken und Zeichen wisse man leider nicht mehr, heisst es bei Museum Aargau auf Anfrage.

Der Diebesbann und der Gegenzauber

Gefunden hat Handschin-Simon (Jahres-)Zahlen, aber auch Striche, die aussehen, als habe jemand Tage gezählt – was alles andere als unwahrscheinlich erscheint. Ausserdem einzelne Buchstaben, Monogramme, besonders oft findet sich der Buchstabe «H», manchmal sind es zwei nebeneinander.

Schwierig einzuordnen seien Zeichen, die man etwa als Pflugscharen, Pfeilspitzen und gekreuzte Schwerter lesen könne. Möglicherweise deuten sie auf Berufsbezeichnungen hin. «Berücksichtigt man jedoch die abergläubischen Praktiken, die damals sehr verbreitet waren, könnten diese Zeichen auch Massnahmen zur Abwehr von Unheil, zum Beispiel eines Diebesbannes oder anderer Verwünschungen, darstellen.»

Diebesbanne waren Rituale die – abergläubische – Opfer von Diebstählen durchführten. Sie hatten zum Ziel, den Dieb an Ort und Stelle verharren zu lassen, bis man ihn einholte – oder ihn gar auf magische Art und Weise zu zwingen, die Beute zurückzubringen. War auch der Dieb abergläubisch, konnte er seinerseits einen Gegenzauber ergreifen. «Als besonders wirksam galten spitze Gegenstände, wie gekreuzte Messer oder offene Scheren, die unter der Türschwelle vergraben wurden», so die Autorin. «Der Gedanke liegt nahe, dass auch ein gefasster Verbrecher sich vor Zauber und Verwünschungen schützen musste und deshalb sein Abwehrzeichen in der Gefängniszelle anbrachte.»