Zwei Frauen, zwei Welten: SP und FDP streiten über Lohngleichheit im Aargau

Pro von Silvia Dell’Aquila (SP): «Eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit»

«Die in der Verfassung verankerte Gleichstellung der Geschlechter erfordert konkrete Massnahmen im Arbeitsmarkt. Gleichberechtigte Chancen und Bedingungen für Frauen und Männer sind nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern ein wirtschaftliches Gebot. Gerade im Wirtschaftskanton Aargau können wir es uns nicht leisten, auf Kompetenz und Fachwissen zu verzichten, das durch strukturelle Benachteiligung brachliegt.

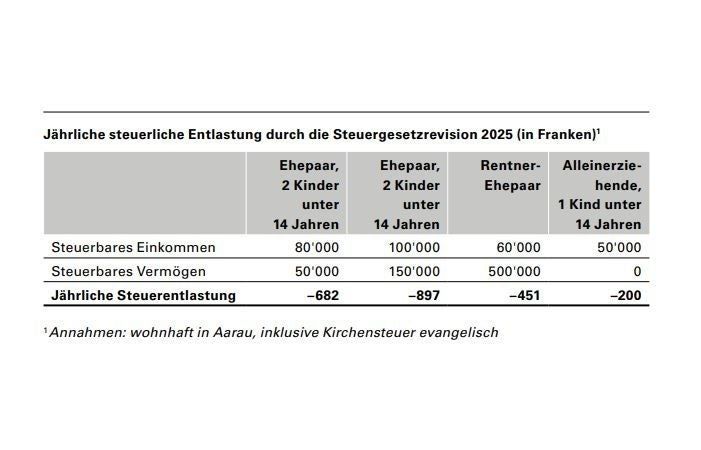

Während Unternehmen steuerlich entlastet werden, fehlen Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden– des zentralen Kapitals jedes Betriebs. Familienergänzende Kinderbetreuung ist oft zu teuer und unzureichend ausgebaut, Tagesschulen sind kaum vorhanden. Frauen verdienen im Schnitt noch immer deutlich weniger als Männer – und zwar eine beträchtliche Summe über ein Erwerbsleben, wenn mit monatlich rund 1364 Franken weniger gerechnet wird, die der Bund als Differenz angibt.

Das hat weitreichende Folgen: geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen, kleinere Haushaltseinkommen, verstärkte Altersarmut. Es werden überholte Rollenbilder zementiert, die weder modernen Familien noch dem Bedarf der Wirtschaft gerecht werden. Lohngleichheit ist mehr als ein Gleichstellungsthema: Sie ist sozial, wirtschaftlich und gesellschaftlich notwendig.

Die Gegenargumente – Löhne seien nicht vergleichbar oder es gebe keine Ungleichheit – lassen sich widerlegen: Laut dem Bundesamt für Statistik liegt die Lohndifferenz bei 16,2 Prozent, wovon 7,8 Prozent unerklärt bleiben. Die Schweiz steht auch international nicht gut da – laut dem von der wirtschaftsnahen Beratungsfirma PwC kürzlich herausgegebenen «Women in Work Index 2025» fällt sie sogar zurück und liegt unter dem OECD-Durchschnitt.

Zwar führte der Bund 2019 eine Pflicht zur Lohngleichheitsanalyse ein, doch diese greift kaum: Nur Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden müssen sie einmal in zwölf Jahren durchführen – ohne Sanktionen, wenn die Ungleichheit über dem Toleranzwert von 5 Prozent liegt. Der Aufwand ist minimal: Mit dem Analysetool des Bundes dauert eine Auswertung ein bis zwei Tage. Von einem «Bürokratiemonster», wie oft von Gegnern dargestellt, kann keine Rede sein.

Mit der Annahme der Initiative würde die Zahl der Unternehmen, die zu einer Analyse verpflichtet würden, verdoppelt. Selbst dann wären nur etwa 2 Prozent im Aargau betroffen – KMU blieben mehrheitlich ausgenommen. Die Analysepflicht schafft Transparenz, hilft, faire Löhne als Wettbewerbsvorteil im Ringen um Fachkräfte zu nutzen. Auch Kundschaft und Investorinnen bevorzugen Firmen mit Gleichstellungswerten. Für den Aargau bedeutet dies einen weiteren Standortvorteil.

Zudem fordert die Initiative die Wiedereinführung der Fachstelle für Gleichstellung, die 2018 abgeschafft wurde. Seither ist der Aargau einer der wenigen Kantone ohne solche Stelle und dadurch weder national vernetzt noch aktiv in Gleichstellungsfragen. Dabei gäbe es genug zu tun: Umsetzung der Lohngleichheit begleiten, Familienpolitik koordinieren, Akteure vernetzen. Momentan ist im Aargau niemand dafür zuständig – besonders junge Familien spüren das.»

Kontra von Sabina Freiermuth (FDP):«Griffige Massnahmen statt Leerlauf!»

Bild: zvg

«‹Gleicher Lohn für gleiche Arbeit› ist keine Frage der Ideologie. Es ist ein Gebot der Fairness sowie der liberalen Ordnung, die Leistung anerkennt und Gerechtigkeit im Arbeitsmarkt ernst nimmt. Doch entgegen den blumigen Versprechen der Initianten bringt die Vorlage weder mehr Gleichstellung noch mehr Lohn, sondern nur mehr Belastung für die Aargauer Unternehmen und eine zusätzliche teure Amtsstelle. Mehrere Gründe sprechen gegen die Initiative der Gewerkschaften:

Die Gewerkschaften hantieren mit falschen Zahlen. Unerschütterlich behaupten sie, Frauen würden in der Schweiz 16,2 Prozent weniger verdienen als Männer – und die Hälfte dieser Differenz sei unerklärbar, also diskriminierend. Was für eine Irreführung! Diese Zahl stammt aus der Lohnstrukturerhebung des Bundes, welche die Löhne aller Männer mit jenen aller Frauen vergleicht – über sämtliche Branchen, Funktionen und Regionen hinweg.

Die Statistik verwendet Durchschnittswerte, nicht konkrete Fälle in den Betrieben. Selbst das Bundesamt für Statistik warnt vor der Vermischung von Lohndifferenz und -diskriminierung. Merkmale wie Berufsbilder, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitpensen oder die effektive Berufserfahrung sind in den Daten nicht berücksichtigt. Ein kürzlich publizierter Bericht des Bundes zeigt: 98,8 Prozent der untersuchten Betriebe halten die Lohngleichheit ein.

Die Initiative schafft eine Ungleichbehandlung der Aargauer Unternehmen. Die nationale Lohnanalysepflicht ist für Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten im Gleichstellungsgesetz seit dem Jahr 2020 verankert. Die Initiative fordert nur für den Aargau zusätzliche Lohnanalysen für Unternehmen bereits ab 50 Angestellten. Diese Aargauer Extrawurst schafft einen unnötigen Nachteil für unsere KMU. Dabei ist die Kantonsgrenze bekanntlich nie weit entfernt.

Die Initiative schafft neue Bürokratie. Unsere KMU leiden bereits unter mannigfaltigen administrativen Pflichten. Die verschärften Lohnanalysen beschäftigen das in Zeiten des Fachkräftemangels knappe Personal zusätzlich mit der Datenaufbereitung. Sie binden finanzielle Ressourcen für die externe Revision und schaffen zeitlichen Mehraufwand für Berichte und Erhebungen – ohne Nutzen für die Gleichstellung.

Die Initiative fordert eine isolierte Fachstelle ohne Mehrwert. Die Gewerkschaften sagen, die Fachstelle für Gleichstellung gebe es seit 2018 nicht mehr. Entgegen dieser Behauptung wurde die Fachstelle für Gleichstellung nie abgeschafft. Sie wurde zur Fachstelle Familie und Alter weiterentwickelt. Dies macht Sinn, damit nimmt der Aargau das Thema Gleichstellung als Querschnittsaufgabe wahr.

Lohngleichheit erreicht man weder durch aufwendige Kontrollmechanismen noch durch neue Amtsstellen. Wer sie fördern will, muss dafür sorgen, dass die durch Rollenbilder geprägte geschlechterspezifische Berufsorientierung sich ändert und Frauen ihre Erwerbsbiografien weniger unterbrechen, weniger Teilzeit arbeiten und von besseren Bedingungen bei der Altersvorsorge profitieren, und dass steuerliche Fehlanreize abgebaut werden. So sieht echte und wirkungsvolle Gleichstellungspolitik aus!»